Por: Julieth Cicua

Es común que el público nacional piense que el cine colombiano es solo de historias sobre violencia, prostitución y drogas, un tema de percepción quizá fundamentado por las grandes producciones televisivas, y algún éxito taquillero de temporada. No obstante, lo poco común es que los realizadores ubiquen a las demás cintas en estos tópicos mientras la suya toma un rumbo distinto.

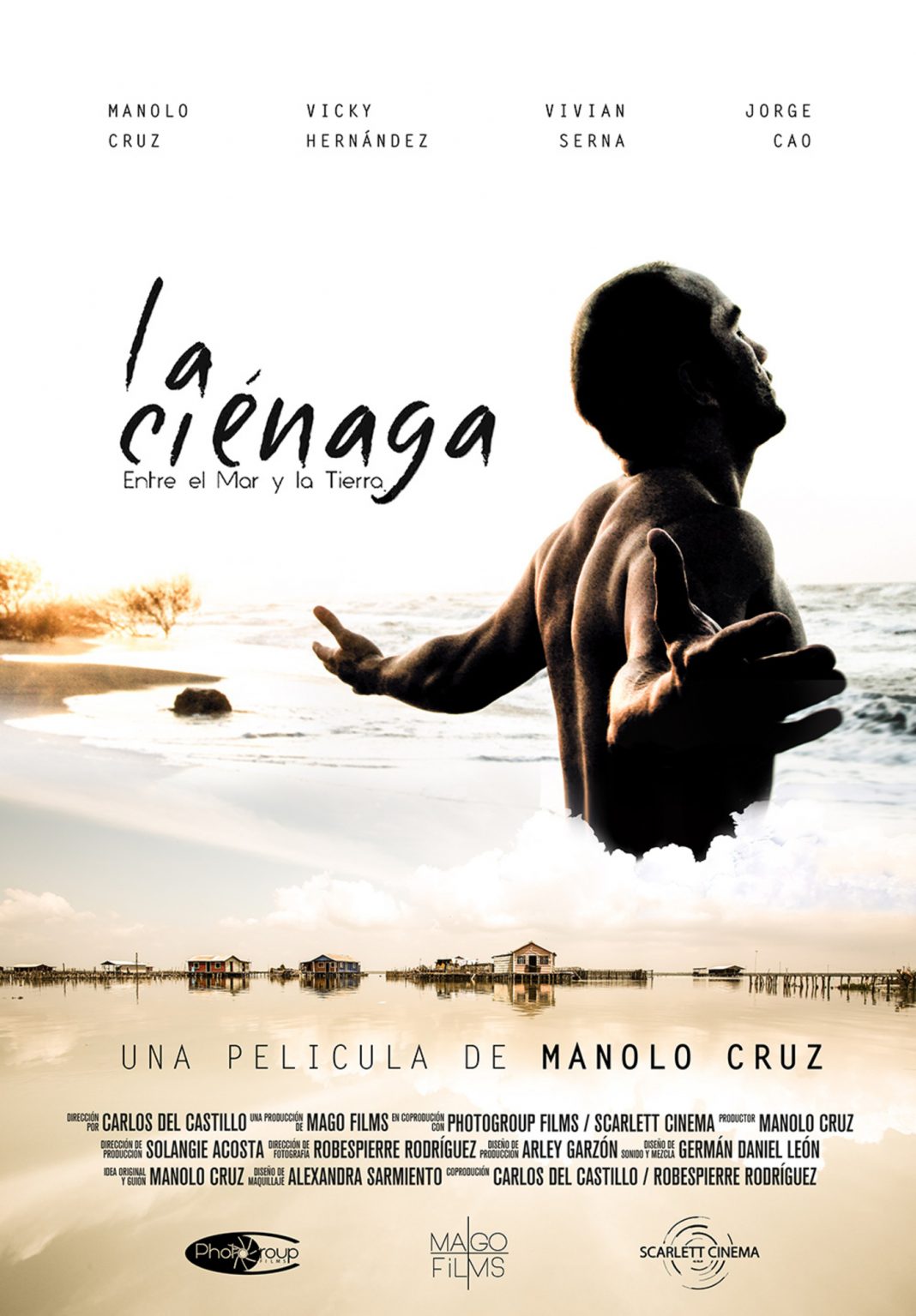

Es el caso de La ciénaga, entre el mar y la tierra (2025) ópera prima del director y actor Manolo Cruz, que cuenta la historia de Alberto (Manolo Cruz), habitante de la Ciénaga Grande de Santa Marta con su madre Rosa (Vicky Hernández) que vive una situación particular, pues padece distonía, una enfermedad degenerativa muscular que le impide lograr su sueño de conocer el mar. Allí, Rosa y Giselle (Viviana Serna) amiga e interés romántico del protagonista, luchan desde el amor para brindarle felicidad a Alberto.

Si bien este drama trata de destacar el papel vital de las madres y de cuidadores de enfermos, mostrar una madre sacrificada, un entorno de pobreza extrema, una enfermedad difícil de tratar y amores imposibles, no se convierte en un producto insigne, o como se dice comúnmente en un clásico del cine nacional. Esto se debe a que más allá de apelar al melodrama, o de ser un producto orientado para festivales, no tiene mucho más para ofrecer que sus impecables actuaciones.

El dúo protagónico es admirable. Manolo Cruz logra transmitir todo desde la corporalidad, sin caer en la burla o el cliché, y se convierte en un personaje querido. Ni hablar de la maestra Vicky Hernández que logra algo maravilloso con un personaje pobremente construido, que tuvo que asesorar en el desarrollo del guion para mejorarlo), pues hay varios agujeros de guion, empezando por un desperdiciado Jorge Cao, personaje usado solo con el fin de prestarle una silla, y ni hablar de Giselle que solo está para crear un conflicto superficial.

Lo anterior podría hacer pasar esta película de 2016 por la cartelera nacional sin más, pero debido a líos legales, apenas llega a salas comerciales con el peso de haber recibido premios en Sundance, y con la ilusión de tener una carrera festivalera truncada, que la convirtió en uno de los estrenos más deseados, pero esta expectativa, más su marketing, han jugado en su contra, ya que para destacar su mensaje ha opacado el trabajo del cine nacional de la siguiente manera:

“Ésta es una de las películas colombianas que se aleja de las reiteradas historias de narcotráfico, violencia y drogas.”

¿Reiteradas historias? La persona que pensó en este copy, defendido virtuosamente durante las proyecciones, parece no haber visto cine nacional en mucho tiempo, y es que solo con consultar los títulos del último año en Proimagenes Colombia, de 74 películas estrenadas para 2024, solo 2 tocan este tipo de temáticas. Entonces, ¿al star sistem criollo le hace falta ver más cine colombiano? o ¿este es un truco publicitario para llenar las salas de un público que no suele ver cine nacional y es atraído con la promesa de la lágrima fácil, la pobreza y el casi romance? (fórmula propia de la telenovela o de algún vestigio de la pornomiseria.

Si bien la película es disfrutable y pone en el foco temas difíciles como la eutanasia, la asistencia social, entre otros, no crea ese cine de masas al que muchos le apuntan en el país. Además, el camino para llegar al público no es poniendo todas las producciones en el mismo saco para destacar, sino plantearse los objetivos que cada película busca: ¿llegar a todo público? ¿contar una historia intimista? ¿ganar premios? o ¿elevar a sus realizadores?