Por: Danniela Rodríguez

Se trata de un paquete de medidas que incrementan los aranceles a decenas de países, incluidos varios latinoamericanos. Colombia, aunque no figura entre los más castigados, sí entra en la lista de los que sentirán el golpe.

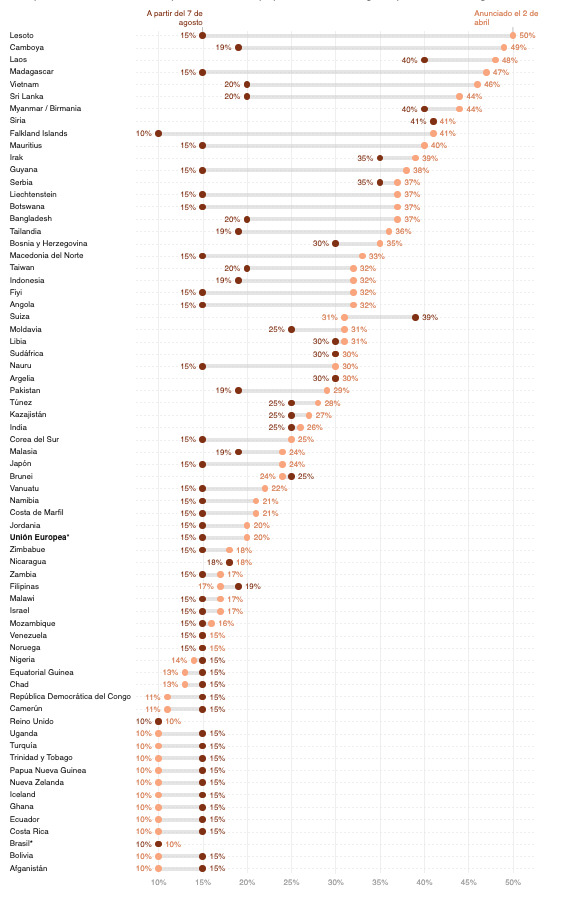

En el documento oficial que apareció en el sitio web de la Casa Blanca pasada la medianoche, en el que se detalla cómo, a partir del 7 de agosto, EE.UU. empezará a cobrar tarifas del 10 % al 50 % a productos provenientes de más de 60 países. La razón: proteger su economía, reducir el déficit comercial y según el propio texto legal, “garantizar la seguridad nacional”.

Aunque el lenguaje del decreto recuerda a los discursos clásicos sobre soberanía económica, lo cierto es que esta ofensiva arancelaria marca un punto de inflexión. Desde hace meses se hablaba en Washington de una estrategia “recíproca” y finalmente se ha materializado: si tú me vendes más de lo que me compras, te cobro más. Así de simple.

Los aranceles se aplicarán de forma diferenciada. Hay una tarifa base del 10 %, que funcionará como mínimo para los países que, como Colombia, mantienen relaciones comerciales desbalanceadas con EE.UU. Pero también hay otros niveles: 15 %, 25 %, 35 % e incluso hasta un 50 % en productos considerados estratégicos, como ciertos metales, minerales y bienes industriales.

La administración estadounidense ha justificado esta medida con argumentos tales como la defensa de empleos locales y la necesidad de frenar la llamada dependencia económica de países no aliados.

Aunque no está entre los países más golpeados, como Brasil, que enfrentará aranceles de hasta el 50 %, Colombia entra en el grupo de los que tendrán que pagar un extra del 10 % sobre sus exportaciones a EE.UU. que no estén cubiertas por el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Productos como flores, textiles o alimentos procesados, que usualmente no tienen arancel gracias al TLC, no sufrirán cambios. Pero sí se verán afectados otros bienes que no están amparados por ese acuerdo.

El anuncio dejó un mapa comercial fragmentado en la región. Países como Chile, Perú, Uruguay, Guatemala y Costa Rica se ubicaron junto a Colombia en el bloque del 10 %. Pero otros no corrieron con la misma suerte.

Brasil, por ejemplo, quedó en el ojo del huracán: se le impuso un arancel del 50 % a sus exportaciones de cobre, productos metalúrgicos y maquinaria pesada. México, por su parte, recibió una especie de “tregua” de 90 días para renegociar antes de que le apliquen tarifas del 25 % a productos fuera del acuerdo USMCA, antes TLCAN.

En el caso de Canadá, el castigo fue casi simbólico y político: tarifas del 35 %, más impuestos sectoriales al acero, aluminio y autos, esto, tras el reconocimiento oficial de Palestina por parte del gobierno canadiense, algo que Washington no ha digerido bien.

El impacto inmediato puede no ser devastador, pero sí es un aviso claro: Colombia ya no está blindada frente a las decisiones de su principal socio comercial. Aunque el TLC sigue vigente, este tipo de medidas demuestran que hay huecos y que el país debe empezar a diversificar más seriamente sus exportaciones.

Existe el riesgo de que las tarifas se endurezcan si el déficit comercial de ambos países se amplía o si Colombia no accede a ciertas condiciones políticas o ambientales que EE.UU. quiera imponer en el futuro.

Más que una simple lista de tarifas, la orden ejecutiva del 31 de julio es un mensaje claro del rumbo que toma la economía global: cada país por su cuenta, reglas que se reescriben en tiempo real y una política exterior que mezcla comercio con geopolítica sin disimulo. Colombia, que había disfrutado de cierta estabilidad gracias a su TLC, ahora tendrá que aprender a moverse en un tablero cambiante, donde incluso los socios históricos pueden sacar la calculadora antes que la bandera de la diplomacia.