Por: Karen Dayana Suárez

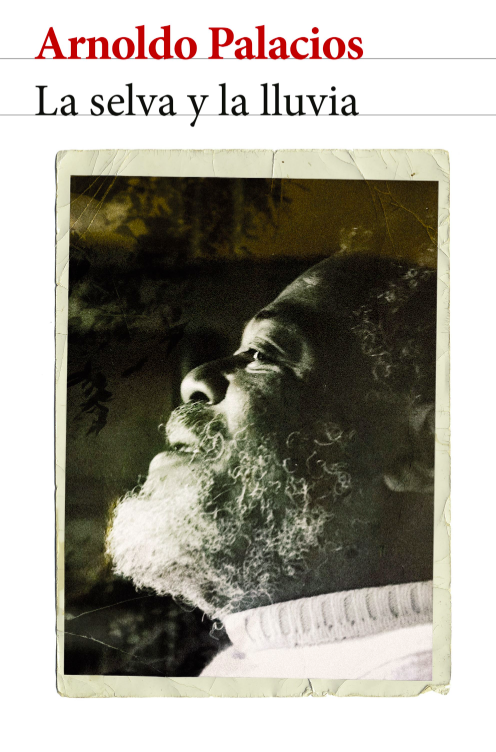

La reedición de La Selva y la Lluvia, de Arnoldo Palacios, dentro de la iniciativa de bremembranza de textos fundamentales del pasado, impulsada por la Editorial Planeta, representa un valioso aporte a la literatura colombiana. Publicada originalmente en 1958, esta obra captura con maestría la dureza y la belleza del entorno selvático. La obra fue relanzada el año pasado en conmemoración del centenario del natalicio del autor, y más que un simple rescate editorial, esta nueva edición reivindica la voz de un escritor esencial y les permite a los lectores contemporáneos redescubrir su legado desde una perspectiva renovada.

La trama sumerge al lector en un viaje a través de la vida de varios personajes colombianos, que enfrentan luchas relacionadas con su lenguaje, su educación, su vínculo con la vida política y la violencia bipartidista de la época, entre otras temáticas. Palacios explora con maestría estas categorías, abordándolas a través de una crónica que impulsa una historia tan envolvente que mantiene enganchado al lector. Construye un universo narrativo donde el contexto social y la experiencia humana se entrelazan, dando como resultado una historia que informa y que conmueve.

El estilo narrativo de Arnoldo Palacios se caracteriza por su riqueza descriptiva y su tono coloquial. Desde el inicio, la historia nos sumerge en la vida selvática de Pedro José, y la evolución de su lenguaje a lo largo del relato ofrece al lector una experiencia inmersiva. A medida que avanza la narración, es posible recorrer junto al personaje su viaje desde la selva hasta la universidad, en un camino hacia su destino como maestro de escuela. Así, la construcción de la historia permite no sólo entenderla, sino problematizarla alrededor de las dificultades sociales y educativas que enfrentaban las personas afrodescendientes en la época.

A pesar de su estilo crónico, esta obra es una crítica del autor, que, desde su propia experiencia denuncia la violencia que ha marcado al país, con un enfoque étnico en las comunidades afro. El viaje de Pedro José comienza impulsado por el deseo de avanzar, pero a lo largo de su recorrido, tanto él como el lector descubren y entienden que la selva no es, en sí misma, la causante de una vida precaria, sino que es la violencia estructurada políticamente la que los atraviesa y condiciona.

Los múltiples personajes que Pedro José conoce y cuyas historias se entrecruzan ofrecen una mirada polifónica sobre una misma realidad, la falta de presencia del Estado en las regiones. La selva, lejos de ser el obstáculo, es el punto de partida de una travesía en la que muchos creen encontrar mejores oportunidades fuera de su tierra natal, para descubrir que la marginación y la represión trascienden el territorio y se imponen como una constante, sin importar la geografía.

La importancia del rescate de esta obra radica en el riesgo que supuso para Palacios, en su época, criticar de manera indirecta pero contundente, las problemáticas políticas que atravesaban a la sociedad colombiana. En el contexto de la violencia bipartidista y el Bogotazo, su narrativa expone las capas de una sociedad elitista y corrupta, donde la censura y el silenciamiento recaen sobre quienes desafían el orden establecido. A través de sus personajes, la historia evidencia esta estructura de poder, y establece un vínculo profundo entre la construcción ideológica y la influencia de instituciones como la universidad y la familia, proyectando una crítica que trasciende lo académico y permea la vida misma.

La muerte se presenta como la consecuencia última y más grave de este desentendimiento estatal y de la indiferencia hacia la vida. Aparece encarnada en una madre, en jóvenes que se opusieron al orden impuesto, en niños que, en su inocencia, quedaron atrapados en medio de un combate, en forasteros que llegaron a Bogotá en busca de oportunidades. La muerte, en todas sus formas, responde a un postulado ineludible: no importa la época ni la perspectiva desde la que se lea, un pueblo olvidado y silenciado es, inevitablemente, un pueblo condenado a la muerte.

A pesar del tiempo transcurrido desde su primera publicación, La Selva y la Lluvia mantiene una vigencia innegable. Su reedición permite que nuevas generaciones descubran la riqueza literaria de Palacios, y abre un espacio de reflexión sobre la política y las violencias que han marcado a Colombia, especialmente en sus regiones más apartadas. La profundidad de sus temas y la universalidad de su mensaje hacen que su lectura siga siendo imprescindible en la actualidad.

La Selva y la Lluvia lleva consigo un mensaje contundente: la selva no es el verdadero problema. Aun fuera de ella, pueblos como Istmina o incluso la propia Bogotá enfrentan dificultades sistémicas que impiden el avance de quienes viven en condiciones educativas, sociales y políticas adversas. Del mismo modo, la lluvia, presente a lo largo de la historia, se convierte en un símbolo de las tormentas que atraviesan las luchas sociales. No es un fenómeno pasajero, sino una constante que se mantiene sin importar la geografía, como una metáfora de la violencia y la exclusión que persigue a los más vulnerables. De manera narrativa y poética, Palacios deja en claro que el problema va más allá de la selva y la lluvia, es una realidad estructural que atraviesa todo el país.

“…Nosotros, pase lo que pasare, somos los perseguidos, vegetamos en la miseria…”. Esta frase resume con fuerza la vigencia de La Selva y la Lluvia y la importancia de su reedición conmemorativa. Recuperar la obra de Arnoldo Palacios es una oportunidad invaluable para descubrir o redescubrir a un autor fundamental en la literatura colombiana. Con una prosa cautivadora y una mirada crítica sobre su contexto, su obra se mantiene como un testimonio de su tiempo, y como un llamado a reflexionar sobre las injusticias que persisten en la actualidad.