Por: Paula Andrea Sánchez Betancourt, Karen Dayana Suárez Niño y Anye Lorena Tejedor Leal. 7.º semestre

El panorama era comprometedor para Juan (nombre cambiado para proteger la fuente), médico y estudiante de la especialidad en cirugía en la Pontificia Universidad Javeriana. Luego del arduo y difícil proceso que tuvo que vivir para conseguir el cupo en la residencia de la especialidad, y reconociendo las dificultades y sacrificios a los que se vería enfrentado, nunca pensó encontrarse con violencias normalizadas, como gritos, maltratos e incluso amenazas. “No es fácil adaptarse, después, uno empieza a vivir en modo automático y a no ponerle cuidado a esos abusos”, fueron sus palabras respecto a las dinámicas y el ejercicio de ser un estudiante de medicina en especialidad.

En el ámbito académico y profesional de la medicina, las jerarquías parecen estar profundamente arraigadas. Según Juan: “Son jerarquías naturalizadas, todo se rige por el grado en el que está cada estudiante”, señala, subrayando cómo, al ingresar como residente, se asume de inmediato la posición de eslabón más bajo en la cadena de mando. Esta estructura, que se perpetúa de generación en generación, establece una clara división entre los niveles de experiencia y conocimiento, donde los más jóvenes deben navegar por una compleja red de respetos y expectativas, aprendiendo de sus supervisores y de los propios desafíos del sistema jerárquico

3 meses después de la muerte de la médica Catalina Gutiérrez, residente de primer año de la especialidad médica en cirugía general en la Universidad Javeriana de Bogotá, y luego de la pronunciación de varios médicos y estudiantes de esta carrera, a través de sus redes sociales, denunciando las pésimas condiciones que enfrentan los estudiantes del área de salud, se da inicio a un ejercicio de debate por parte de la comunidad médica y de la comunidad en general, sobre las condiciones en las cuales los profesionales del área llevan a cabo sus ejercicios académicos y laborales. Así, se reconoce que existe una suerte de normalización frente a las violencias simbólicas que afectan en principio la situación emocional de estudiantes de carreras como medicina y enfermería que, en la peor de las situaciones, puede desencadenar lo ocurrido con la doctora Gutiérrez.

Según Juan, sobre lo ocurrido con la doctora Gutiérrez y los posibles cambios que podrían haberse desencadenado tras su fallecimiento, señala: “El caso de la doctora tuvo mucho impacto, pero es algo muy común. Hay estudiantes de otras universidades en las que ha sucedido lo mismo… Es triste reconocerlo, pero situaciones como esta, de alguna manera, ayudan a que los problemas salgan a la luz”.

En Colombia, las tasas de intento de suicidio han fluctuado de manera considerable. En el lapso entre 2017 y 2024, según datos de la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, el pico más alto se presentó en el año 2023, con 40.850 casos de intento de suicidio en la población general; con tendencia en la población de 15 a 19 años, detonados por problemas familiares, conflictos con pareja o expareja, problemas económicos, escolares o educativos, maltrato psicológico o sexual.

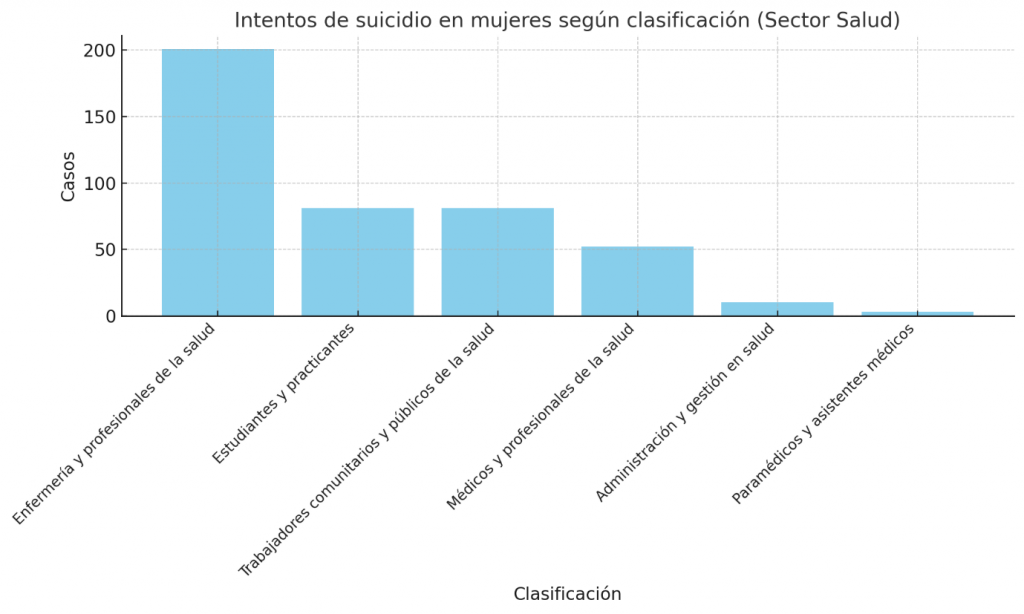

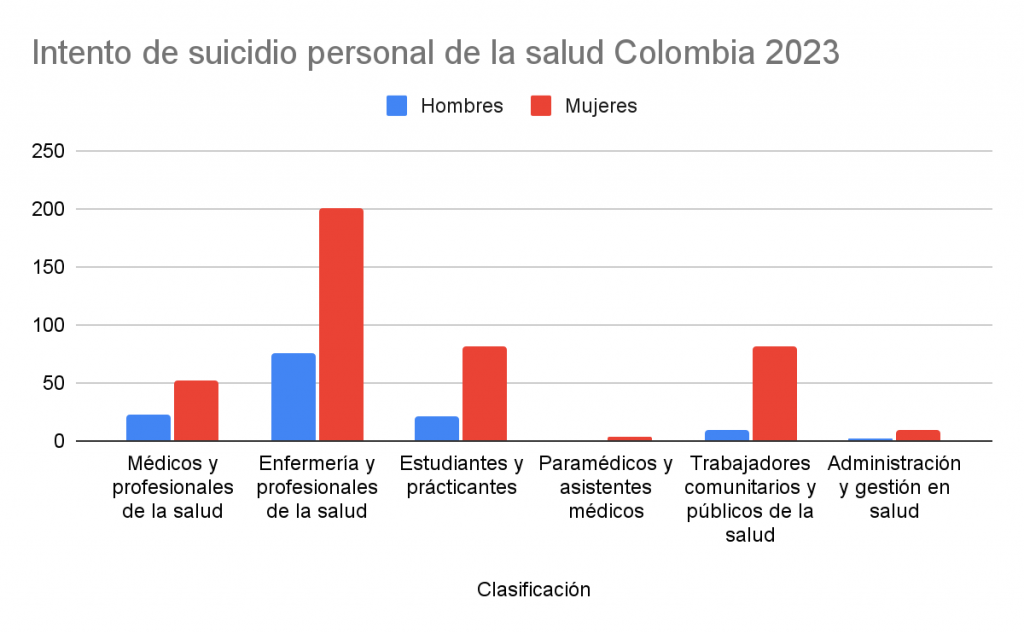

Es importante abordar el tema de manera más precisa, examinando los datos desglosados por grupos específicos dentro de la población trabajadora y estudiantil del área de la salud. Según las cifras más recientes, proporcionadas por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) correspondientes a 2023, los intentos de suicidio se distribuyen de manera alarmante entre diferentes sectores. Los profesionales de la salud, especialmente médicos y enfermeros registran el mayor número de casos, con un total de 277 intentos; seguidos por la población de estudiantes y practicantes, con 102 casos reportados.

| Clasificacion | Hombres | Mujeres | Total |

| Médicos y profesionales de la salud | 23 | 52 | 75 |

| Enfermería y profesionales de la salud | 76 | 201 | 277 |

| Estudiantes y practicantes | 21 | 81 | 102 |

| Paramédicos y asistentes médicos | 1 | 3 | 4 |

| Trabajadores comunitarios y públicos de la salud | 9 | 81 | 90 |

| Administración y gestión en salud | 2 | 10 | 12 |

| Total | 132 | 430 | 560 |

Datos: SIVIGILA. (2023). Intento de suicidio – Datos_2023_356. Instituto Nacional de Salud

https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

En una revisión de la categorización por sexo, las mujeres representan el 76.8% del total de casos de intentos de suicidio en el sector salud, con 430 reportados de un total de 560. Los grupos con mayor incidencia en mujeres son enfermería y profesionales de la salud con 201 casos, seguido por estudiantes y practicantes con 81, trabajadores comunitarios y públicos de la salud con 81, médicas y profesionales de la salud con 52, administración y gestión en salud con 10, y paramédicas y asistentes médicos con 3 casos.

Los datos analizados permiten observar que la categoría de enfermería y profesionales de la salud registra el mayor número de casos en hombres, con 76 reportes, que representan el 57.6% de los casos masculinos totales. Este grupo también presenta la mayor proporción de hombres en comparación con otras clasificaciones, donde su representación suele ser más baja. En estudiantes y practicantes, los hombres representan el 20.6% de los casos de esa categoría (21 reportes), mientras que en trabajadores comunitarios y públicos de la salud se reportaron 9 casos masculinos, que equivalen al 10% de esa clasificación.

En los grupos de administración y gestión en salud y paramédicos y asistentes médicos, los casos masculinos son notablemente bajos, con 2 y 1 reporte respectivamente, representando el 16.7% y el 25% en sus categorías. En la categoría de médicos y profesionales de la salud, los hombres registraron 23 casos, lo que equivale al 30.7% del total en este grupo, siendo una de las categorías con mayor equilibrio porcentual entre géneros. Esto evidencia que, aunque los hombres tienen menos casos en términos absolutos, su distribución dentro de las categorías varía, con una mayor representación relativa en roles tradicionalmente masculinizados, como médicos y paramédicos.

La información sobre intentos de suicidio en el sector salud, según datos de SIVIGILA para 2023, indica que los auxiliares de enfermería son el grupo con la mayor incidencia de intentos de suicidio. Este grupo se caracteriza porque además de pertenecer a los “eslabones bajos” en la distribución jerárquica, también tienen contacto directo y constante con pacientes, lo que puede implicar una carga emocional significativa debido a las condiciones laborales asociadas con su función.

En segundo lugar, y en consecuencia con la información enunciada, están los estudiantes en prácticas del área de la salud, quienes también muestran una alta tasa de intentos de suicidio. Este grupo se enfrenta a desafíos relacionados con su formación, que incluyen la adaptación a situaciones laborales exigentes y la integración de nuevos conocimientos y habilidades en un entorno práctico.

En tercer lugar, los trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud también presentan una alta incidencia de intentos de suicidio. Este grupo, que no está específicamente clasificado en otras ocupaciones dentro del sistema de salud, puede estar expuesto a presiones similares a las de los auxiliares de enfermería, pero con una categoría ocupacional menos definida, y por consiguiente con garantías de acompañamiento y soporte menos eficientes.

“A pesar de que la situación ha mejorado, los estudiantes siguen tratando de no generar conflictos porque puede correr riesgo su futuro laboral”, fueron las palabras de Juan al cerrar su testimonio: “Debería haber un acompañamiento obligatorio, de mejor calidad para los estudiantes. Un acompañamiento imparcial y que genere confianza, entendiendo que todos somos personas diferentes, que sobrellevamos las situaciones de manera diferente”.

La cultura del silencio que ha acompañado a la población colombiana, y en general a gran parte del mundo, alcanza situaciones como las presentes en los hospitales universitarios, y en los lugares de formación de futuros profesionales del área de la salud, donde las presiones laborales, académicas y emocionales se enfrentan sin un espacio adecuado para el diálogo o el apoyo psicológico. Esta falta de visibilidad y tratamiento de los problemas de salud mental dentro del ámbito de la salud contribuye a la perpetuación de una carga invisible que afecta a estudiantes y profesionales.

En este punto surge la pregunta: ¿Quién cuida a los que cuidan? Sería idóneo empezar a trabajar en la construcción de una nueva cultura, que permita romper este silencio y fomentar el apoyo, la comunicación abierta y la prevención, para abordar los retos emocionales y psicológicos que enfrentan los trabajadores de la salud, con el fin de mejorar su bienestar y, en consecuencia, la calidad del servicio que se brinda a la comunidad.